Si j’avais un parapluie-canne ou une canne parapluie — on s’obstinera pas sur les mots —, je saurais exactement comment le porter quand il est fermé. J’ai peur d’être la seule à avoir compris que, tenu à l’horizontale, il devient une arme blanche, ou bleue, ou verte. Il semblerait en effet que ses propriétaires ne soient pas conscients du pouvoir qu’ils ont de monter des brochettes avec les gens derrière eux. Eille, gang, une fin de semaine de conscience du corps au Vermont, peut-être? Ceci explique donc pourquoi, l’autre matin dans les escaliers de Place-d’Armes, j’ai involontairement freiné un gros parapluie noir avec mon plexus solaire.

On finit par l’oublier, mais se faire pinner l’abdomen, c’est assez déplaisant. Pourtant, quand on se transporte en commun tous les jours, on vit des petites invasions personnelles comme celle-là à répétition. Certains matins on est bien blindé, le coeur et la tête coatés d’un reste de gâteau pour déjeuner, alors que d’autres on aurait envie de s’écorcher au gant de crin sous un jet d’acide chlorhydrique en arrivant à destination, convaincu que tout le méchant du passager voisin s’est transféré sur nous par osmose.

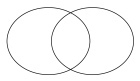

Ce matin-là, j’avais en tête une conversation récente sur les mathématiques, et en reprenant mon souffle j’ai vu passer des diagrammes de Venn : un paquet de petits cercles qui se côtoyaient puis s’emboitaient dans le carnaval du métro. Pour ma part, le schéma de la rencontre entre mon espace et celui d’une femme qui m’avait ouvert le troisième chakra ne présentait pas de délicieux centre mou, mais ça ne voulait pas dire que les autres diagrammes autour ne pouvaient pas générer de rencontres heureuses. Parce que des sourires et des croisements de coups d’oeil qui seraient prometteurs, y’en a certainement un pis deux qui se gaspillent sur la ligne orange.

Mon deuxième café est entré au poste au bout du Palais des congrès. Dans les portes tournantes, l’autre moitié de ma tête s’est réveillée et je me suis demandé si on était tous coupables, à un moment ou à un autre en relation, de se contenter d’une conjonction malheureuse ou de ce syllogisme classique : comme tu es ceci de bien et que je suis cela de bon, forcément notre point de rencontre devrait nous faire sourire. Eille, hélas, non.

Quand l’espace où nos cercles s’emboitent est un parapluie qu’on reçoit en pleine poitrine ou encore qu’on ouvre trop souvent parce qu’à la jonction de nos touts le ciel est couvert, le raisonnement théorique devrait être rapidement vérifié, et on devrait réagir. C’est simple et pourtant pas tant que ça à la fois, à preuve le temps qu’on accepte parfois de passer au centre à se hachurer. Les raisons sont nombreuses, parfois bonnes, parfois non, mais pour trancher faudrait consulter Louise Deschâtelets. Des passages obligés, comme les cours de maths? Peut-être ben aussi.

J’ai monté Bleury en me disant que plus jeune, la poésie des mathématiques m’inspirait autant qu’une tisane diurétique. Mais depuis un petit moment déjà, je la voyais partout et elle côtoyait celle des mots. La tisane de queue de cerise ne me faisait pas plus d’oeil, mais j’avais peut-être enfin la maturité pour apprécier les nombres? En tout cas, ce que je concluais, c’était qu’en additionnant un et un on obtenait parfois zéro. Une opération binaire de base.

Sur René-Lévesque, le vent se lançait contre les murs, d’un bord à l’autre du boulevard. Les cheveux dans une main, j’ai pensé que c’était bien de savoir que contre les frontières d’un ensemble où il n’y a rien pour soi, on peut nous aussi rebondir à l’infini sans jamais se rendre nulle part.